平安貴族の夜遊びのわけ

平安時代の貴族は60日に一度、一晩中寝ずに過ごして、みんなで集まり夜通し歌合せや碁、双六、扇投げ、管弦などに興じました。

この日は庚申御遊と言われておりました。

なぜ一晩中寝ないで過ごさなければならなかったのか。

それは人間の体の中にいる三尸(さんし)と呼ばれる虫が、庚申の夜に床に就くと体から抜け出して、その人の悪事を天帝に言いつけると言われていたからです。

天帝はそれを聞いて、人の寿命を短くしてしまうのだそうです。

なんということじゃー。

この虫は悪意のない悪事とか、たまたまありを踏んづけてしまったとか、そういうものまで全部報告してしまうので、寿命を削られるのをみんな嫌がったのですね。

これは陰陽道や道教からくるものです。

それで庚申の日には寝ないで起きていれば、三尸が身体からでていかれないということなのです。

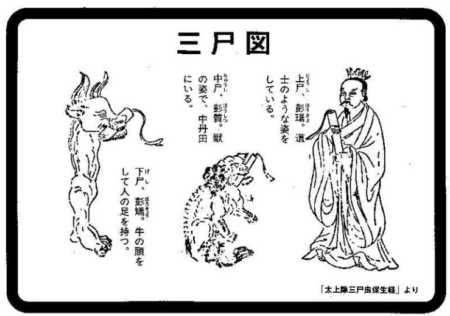

三尸の種類

◆上尸(じょうし)

彭踞(ほうきょ)青姑(せいこ)青古(せいこ)青服(せいふく)阿呵(あか)蓋東(がいとう)とも呼ばれる。色は青または黒。

人間の頭の中に居り、首から上の病気を引き起こしたり、宝貨を好ませたりする。

『太上除三尸九虫保生経』では道士の姿で描かれる。

◆中尸(ちゅうし)

彭躓(ほうしつ)白姑(はくこ)白服(はくふく)作子(さくし)彭侯(ほうこう)とも呼ばれる。色は白または青、黄。

人間の腹の中に居り、臓器の病気を引き起こしたり、大食を好ませたりする。

『太上除三尸九虫保生経』では獣の姿で描かれる。

◆下尸(げし)

彭蹻(ほうきょう)血姑(けつこ)血尸(けつし)赤口(しゃっこう)委細(いさい)蝦蟆(がま)とも呼ばれる。白または黒。

人間の足の中に居り、腰から上の病気を引き起こしたり、淫欲を好ませたりする。

『太上除三尸九虫保生経』では牛の頭に人の足の姿で描かれる。

なんだかユーモラスな虫たちですね。

三尸は大きさが二寸と言われています。

よく言われる小さいおじさんてこの類かな。

これはまた違うのかな。

大きさ的には同じような感じですかね。

庚申待ち

この庚申御遊はその後、庚申待ちと言われて民間にも広がりました。

明治時代まで結構盛んにおこなわれていたと言います。

最近では庚申待ちはあまり聞きませんね。

庚申塔というものをたまに見かけますが、それが庚申待ちの名残で、庚申の日には庚申参りをするのです。

たまにお寺さんで庚申参りをやっているところがありますね。

夜にみんなで集まると、お坊さんが庚申の日の特別のお経を唱えてくれます。

夜通しやるということはなくなったみたいですが、庚申信仰はいまでも残っています。

神社でも庚申祭りをしているところがあるようです。

柴又帝釈天は、庚申の日が有名です。

小さい頃はよく柴又帝釈天に行きました。

寅さんのロケがきていたこともありました。

懐かしい場所です。

今は遠くなってしまいましたが、またいきたいなー。

三尸を封じる法

一晩中おきていなくとも、三尸を封じる方法があります。

庚申の日に、

「しやむしは いねやさりねや わがとこを ねたれどねぬぞ ねねどねたるぞ」

と唱えましょう。

これで三尸はでていかれなくなります。

コメント