談山神社

藤原鎌足公がご祭神です。

蘇我氏の横暴に異議を唱え、中大兄皇子と密談をしたといういわれのある神社です。

要するに大化の改新の発端となった、歴史上重要な地なのですね。

この神社の裏山で、蘇我入鹿討伐の密談が行われたそうです。

こちらの神社はシーズンオフということで、一つしか入り口があいてませんでした。

なぜに夏休みなのにシーズンオフかというと・・・皆さん紅葉を見に来られるのですね。

美しすぎる・・・・

Wikiより

談山神社

所在地 奈良県桜井市多武峰319

位置 北緯34度27分57.2秒

東経135度51分42.3秒座標: 北緯34度27分57.2秒 東経135度51分42.3秒

主祭神 藤原鎌足公

社格等 旧別格官幣社

別表神社

創建 天武天皇7年(678年)

本殿の様式 春日造

札所等 神仏霊場巡拝の道37番(奈良24番)

例祭 11月17日

主な神事 蹴鞠祭談山神社(たんざん じんじゃ)は、奈良県桜井市の多武峰(とうのみね)にある神社。祭神は中臣鎌足(談山大明神、談山権現)。桜と紅葉の名所である。神仏分離以前は寺院であり、多武峯妙楽寺(とうのみね みょうらくじ)といった。

鎌倉時代に成立した寺伝によると、藤原氏の祖である中臣鎌足の死後の天武天皇7年(678年)、長男で僧の定恵が唐からの帰国後に、父の墓を摂津安威の地(参照:阿武山古墳)から大和のこの地に移し、十三重塔を造立したのが発祥である。天武天皇9年(680年)に講堂(現在の拝殿)が創建され、そこを妙楽寺と号した。大宝元年(701年)、十三重塔の東に鎌足の木像を安置する祠堂(現在の本殿)が建立され、聖霊院と号した。談山の名の由来は、中臣鎌足と中大兄皇子が、大化元年(645年)5月に大化の改新の談合をこの多武峰にて行い、後に「談い山(かたらいやま)」「談所ヶ森」と呼んだことによるとされる。

蘇我入鹿殺人事件

これは後醍醐天皇が寄進された石燈籠だそうです。

歴史を感じますね。

拝観料を払い、階段を登るとなんとも雅な雰囲気が。

奥に見えるのが、十三重塔ですね。

さすが権勢を誇った藤原氏の祖である藤原鎌足公の神社です。

素晴らしいの一言であると思います。

これが紅葉となるとさぞや素晴らしい眺めでしょう。

こちらが本殿です。

ここのショットは紅葉シーズンのものが上のリンクにありますので、見比べてみてください。

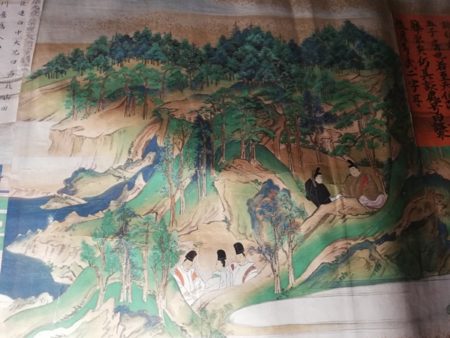

ちょっと写りが悪いですが、蘇我入鹿討伐計画を話し合う、中大兄皇子と中臣鎌足の絵図です。

このとき蘇我石川麻呂は鎌足側に加わりました。

蘇我入鹿は聖徳太子の息子である山背大兄王の一族、上宮王家を滅亡させてしまったのです。

山背大兄王の宮殿であった斑鳩宮は焼き払われ、山背大兄王は一族郎党とともに自害をしてしまいます。

この知らせを聞いた蘇我蝦夷は、入鹿のあまりの暴挙に卒倒してしまったと言われています。

朝廷でも蘇我氏は独裁を極めており、鎌足公は蘇我入鹿をこのままにしておいては危険であると判断し、踏み切ったのでしょう。

朝廷では朝鮮半島からの朝貢、高句麗・新羅・百済からの勅使がきて、皇極天皇に挨拶をする儀式が執り行われることになっていました。

そのときに入鹿を討とうということになりました。

奏上文を読み上げるのは蘇我石川麻呂。

そして入鹿を斬る役目の兵士二人と中大兄皇子も控えています。

式が始まると、蘇我石川麻呂は恐怖のあまりにぶるぶる震えてしまい、奏上文がまともに読めない状態でした。

蘇我入鹿もさすがに石川麻呂の挙動不審に気が付きました。

「なにをそんなに震えているのか」

もうやるしかない、今だと言う時でしたが、なんと斬りかかる役目の兵士二人も恐怖に震えて地蔵ってしまっていたのです。

そこで中大兄皇子が入鹿に斬りかかります。

兵士二人もそれを見て我に返り、一緒に斬りつけます。

皇極天皇が奥にお引きあそばされるのを見計らい、入鹿にとどめを刺します。

645年6月12日の出来事でした。

同時に蘇我蝦夷のいる蘇我邸にも兵士が襲撃しました。

蝦夷はもはやこれまでと翌日自害をし、クーデターは成功したのでした。

何年か前に蘇我氏邸宅跡が発見され、記事になりました。

平成17年11月13日

蘇我邸の有力候補地と考えられている同丘陵東側で、7世紀の建物跡が見つかったのは初。日本書紀の記述を裏付ける画期的発見で、天皇家をしのぐ勢いを誇ったとされる蘇我氏や、日本が中央集権国家へ進む転機となった大化改新の実態を考える上で第一級の資料になる。

国営飛鳥歴史公園の整備に伴い725平方メートルを発掘、掘っ立て柱建物跡5棟と長さ12メートル以上の塀跡が見つかった。

いずれの建物跡も規模が小さく、柱穴の直径は約20―30センチ。庇(ひさし)を支えた柱の跡がないことから、正殿など中心的な建物ではなく、付属施設だったらしい。うち1棟は規模が東西10.5メートル、南北3.6メートルと判明。この建物の東側と西側の溝に赤い焼け土や炭が残っていた。塀跡は回廊だった可能性もあるという。

飛鳥板蓋宮(あすかのいたぶきのみや)でのクーデターで入鹿が中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)らに殺害された後、父・蝦夷は自邸に火を放ち自殺したとされるが、近くにあった入鹿邸がどうなったかは日本書紀に書かれていない。今回、建物跡近くで焼け土などが見つかったことから、研究者からは「蝦夷邸の火災で一緒に焼けたのでは」との意見が出ている。

甘樫丘は、飛鳥板蓋宮や飛鳥寺を見下ろす超一等地。過去に6回調査され、1994年、今回の調査区からわずか約30メートルの谷地で7世紀中ごろの焼けた壁土や建築部材が大量に出土。焼け土の層は近くの尾根を取り巻くように広がっており、尾根上にあった蝦夷邸が炎上し、一部が滑り落ちたとみられている。

日本書紀によると、親子は644年に甘樫丘に家を並べて建て、天皇のように蝦夷邸を「上の宮門(うえのみかど)」、入鹿邸は「谷の宮門」と呼んだという。邸宅は城柵で囲まれ、門のそばに武器庫があり、武装した兵が警護したと記されている。

同研究所は出土した土器や建物の重複状況から、この谷が7世紀前半に造成され、7世紀代の2時期に建物があったと判断。「宮殿近くで大規模な工事を行っており、蘇我氏の邸宅にふさわしい。来年度以降の調査で建物の詳細な年代を確定したい」と話している。

現地見学会は16日午前10時から。(共同)

甘樫丘は今回はいかなかったのですが、次はぜひ行ってみようと思っています。

日本書紀の記述と合致する邸宅跡がでてきたわけですね。

蝦夷邸を上の宮門、入鹿邸を谷の宮門と呼び、二つの建物を建てていたのですね。

焼けた後もあるということです。

皇極天皇がお住まいになる飛鳥板蓋宮を見下ろすような場所に自分たちの邸宅を建てたというのは、やはりそれだけ権勢を誇り、思いあがっていたのだと解釈されても仕方ないですね。

本殿参拝

我々は本殿を参拝させていただきました。

式神ほつまさんは「藤原の血筋の者です」

と挨拶をされたそうです。

そうしたらものすごく丁寧な感じだったそうで、恐縮していました。

美しい天女様のお姿が描かれていました。

鎌足公の長男である僧の定恵さんが、父を偲びこの美しい神社におまつりされた思いが伝わってくるお社です。

鎌足公の遺骨はかなり昔に調査されたことがありました。

弓をひいていたであろう骨の状態と、晩年はかなり腰痛に苦しんだと推測されるほど、腰の骨がすり減っていたそうです。

何か重いものを長年にわたり持っていたらしいです。

謎ですね。

コメント